アレルギーによる結膜疾患、ドライアイ、角膜炎、翼状片や羊膜移植・角膜移植など角膜と前眼部の疾患を対象に診療と臨床研究を行っています。その時々における最先端の技術を積極的に取り入れることに努めています。それにより、日常的に遭遇する疾患から希少で稀な疾患まで、患者さんにとっての治療の選択肢をより多く準備することを心がけ、患者さんそれぞれに応じた治療の提案を目指しています。

角膜移植は、角膜の悪い部分のみを取り換えるパーツ移植が主流になっています。当グループでも、光学的角膜移植としては全層角膜移植(PKP)、深層層状角膜移植(DALK)、角膜内皮移植(DSAEK)から症例に応じて術式を選択しています。また、角膜穿孔や感染性角膜炎、角膜輪部機能不全などの原疾患の治療を目的とした治療的角膜移植として、角膜表層移植(LKP)、角膜輪部移植(LT)を行う場合もあります。

羊膜移植術は以前から行ってきた術式ですが、2014年に保険収載されたことを契機にガイドラインが整備され、施設基準と術者基準が設けられました。羊膜移植は、幅広い疾患に適応があり、例えば角膜穿孔を閉鎖する場合、結膜腫瘍や増殖性の強い再発翼状片などの手術でできた広範囲の結膜上皮欠損を補う場合、角膜輪部機能不全などによる遷延性角膜上皮欠損に対して正常な治癒を促す目的で行う場合などに施行しています。

一昔前の円錐角膜は有病率が1万人に1人で難病指定されているほど希少な疾患と考えられていましたが、トポグラフィーの発達や屈折矯正術前スクリーニングの向上により、最近の研究では100人に1人は疾患を有している可能性があると考えられ、円錐角膜の早期発見とその進行予防が最重要課題となっています。当グループでは、トポグラフィーなど各種検査を用いて、特に屈折矯正手術術前の患者さんや検診で指摘され乱視が進行しているような小児などで積極的にスクリーニングを行っています。その上で、進行性の円錐角膜に関しては、ハードコンタクトレンズを含めた特殊コンタクトレンズ、角膜内リング(ICRS)、欧州において最近注目されているクロスリンキング(CXL)など、必要な場合に他施設とも連携を取りながら、治療法の選択肢を提示しています。

重症で視力不良例では、角膜移植術を施行しています。

また、学会では角膜を専門分野とされていない先生方に向けて、早期発見の重要性について啓発活動を行っています。

感染性角膜炎は、塗抹鏡検・角膜擦過培養・薬剤感受性・PCR検査によって、病原体をできるだけ特定し、適切な治療法を選択できるようにしています。特に、真菌性角膜炎やアカントアメーバ角膜炎などは難治性であることが知られ、治療に有効な市販薬は限られます。そこで、これらの症例には、より効果的な治療を行うため、市販薬とともに倫理委員会の承認を得た自家調剤点眼薬も併用しています。また、重症の感染性角膜炎の場合は、感染が硝子体内に及んでいることも稀ではありません。当グループでは網膜硝子体を専門とする医師と連携し、必要に応じて硝子体手術を行っています。

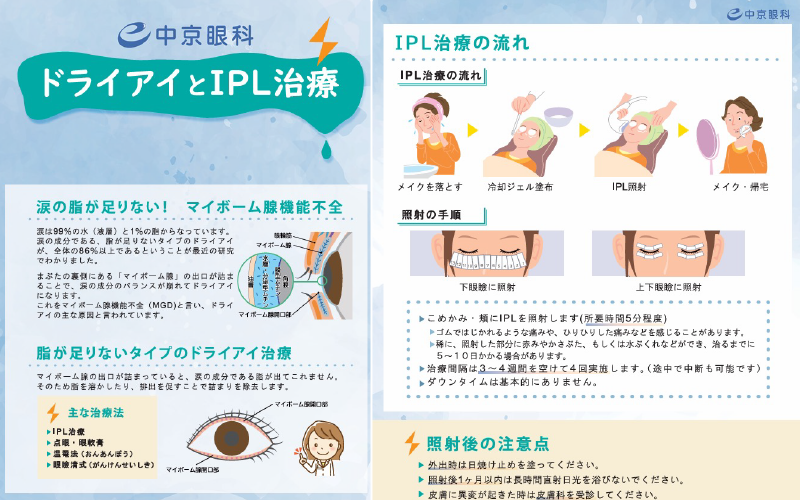

ドライアイ研究会の提唱する涙液の層別治療TFOT(Tear Film Oriented Therapy)の考え方を軸に、その所見と自覚症状、また患者さんのライフスタイルなどを考慮して、患者さん毎のオーダーメイド治療を行っています。治療には、各種点眼薬や自己血清点眼、涙点プラグや涙点焼灼による涙点閉鎖術、症例によってはマイボーム腺マッサージや温罨法を提案しています。マイボーム線機能不全(MGD)は、高齢者のドライアイのリスクファクターになることが知られており、その有病率は加齢と共に高くなります。これまでMGDに根本的な治療はありませんでしたが、皮膚科・美容領域でフォトフェイシャルや脱毛分野などに使用されている光刺激治療「Intense Pulsed Light(IPL)」がドライアイ・MGDに対しても有効であることが近年多数報告されており、当グループでも積極的に施行しています。

アレルギー性結膜疾患(アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、巨大乳頭結膜炎、春季カタル)のうち、増殖性変化を起こし、重症化しやすいのが春季カタルとアトピー性角結膜炎です。免疫抑制点眼薬(シクロスポリン、タクロリムス)の発売に伴い、最近では薬のみでコントロールできる症例が多くなってきました。薬物療法を行う際には、プロアクティブ療法の考え方を基本にしています。薬物療法でもコントロール不良な症例では、ステロイドの瞼結膜下注射や、結膜乳頭切除、シールド潰瘍掻爬といった外科的な治療を併用しています。また、患者さんの希望により、原因となる抗原を調べ適切なセルフケアの指導も行っています。

翼状片手術では、遊離結膜弁移植または有茎弁移植を併施し、低い再発率を実現しています。再発翼状片などで特に増殖性の強い症例では、マイトマイシンCの術中使用や、羊膜移植、角膜表層移植(LKP)を組み合わせて手術を行うこともあります。その他、結膜弛緩症や結膜腫瘍などの手術も行っています。

マイボーム腺機能不全(MGD)は、さまざまな原因でマイボーム腺の機能が全体的に低下する疾患であり、慢性的な目の不快感を引き起こします。MGDの治療は点眼や軟膏、温罨法、清拭といった方法が主流でしたが、近年新たな選択肢としてIntense Pulsed Light(IPL)が加わりました。IPLは400~1200nmの広帯域波長を持つ光を照射する技術で、Roland Toyos, MDらが初めてドライアイ治療への有効性を報告して以来、涙液の安定化やマイボーム腺機能の改善、眼瞼炎症の軽減に寄与することが明らかになっています。

現在では、国内外のガイドラインでもIPLはエビデンスに基づいてMGD治療に強く推奨されており、今後はさらなる需要の高まりが期待されています。中京眼科では、IPL治療を積極的に導入するとともに、その有効性を科学的に検証するための臨床研究にも取り組んでいます。同院の研究では、涙液測定装置(Idra®)を用いて解析を行い、涙液油層厚(LLT)が低いマイボーム腺機能不全(MGD)の患者さんほど、IPL治療後に涙液パラメータが顕著に改善することを明らかにしました。この成果は、国内の学術誌ではIPL治療に関する内容を扱った原著論文として初めて報告されたものであり、IPLの治療効果を本邦でも科学的に裏付ける重要な研究といえます(後藤田ら、マイボーム腺機能不全患者に対するIntense Pulsed Light治療前後での油層・涙液の変化、あたらしい眼科、2025年1月発行分、Vol.42 No.1に掲載)。

また、IPL治療の認知度向上に向けた取り組みとして、院内パンフレットの作成や待合室における掲示、さらには学会や企業セミナーでの講演活動を精力的に実施しています。具体的には、「MGD治療の革新~IPLの臨床活用と展望~」(後藤田医師、第128回日本眼科学会総会モーニングセミナー6、2024年4月19日)や、「MGD治療の革新~IPLの臨床活用と未来への展望~」(後藤田医師、眼科医必見!ドライアイ・MGD診断と治療の革新セミナー、2024年9月5日)など、多方面で啓蒙活動を行いました。今後も、MGDという疾患の理解を広めるとともに、IPL治療の普及、そして、日々の診察において顕微鏡でまぶたを観察することが眼科の先生方にとって習慣となり、定着することを目指して努めていきます。

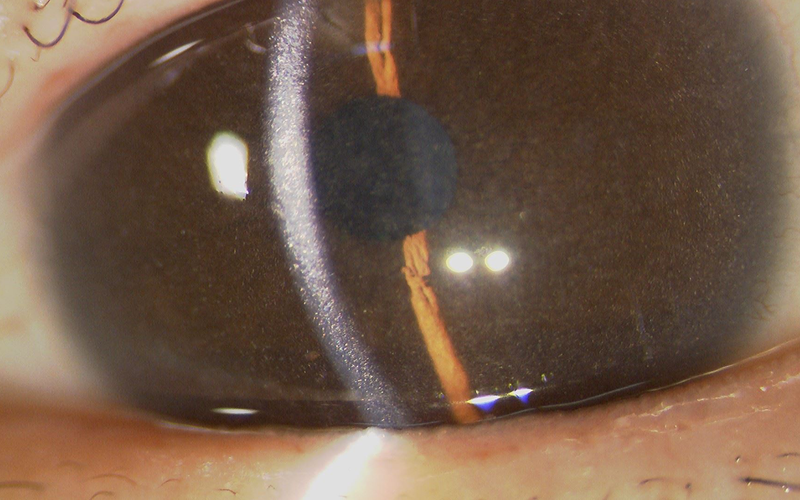

シスチン症は、ライソゾーム膜に存在するシスチン輸送体であるシスチノシン遺伝子の変異により発症する常染色体劣性遺伝形式の先天代謝異常症です。全身にシスチンが過剰蓄積することで様々な臨床症状を呈し、眼球に対しても、角膜、結膜、虹彩、網膜などにシスチン結晶が蓄積することが知られています。この疾患には、シスチン除去薬であるシステアミンの全身投与を行いますが、角膜が無血管組織であることから、角膜シスチン結晶に対しては治療効果が期待できないことが問題でした。

これに対し、JCHO中京病院も第Ⅲ相臨床試験に参加したシステアミン点眼(シスタドロップス®点眼液0.38%、ヴィアトリス製薬)が2024年に発売、「はじめて出会うシスチン症:早期診断と治療法について」(長谷川医師、VIATRIS Ophthalmology Web Seminar、2024年12月10日)のタイトルで、本疾患に関する講演をさせていただきました。

シスチン症は非常に希少な疾患で、眼科医の中でも認知度は低いと思われますが、その診断において「角膜シスチン結晶の同定」が重要な鍵となります。

眼科の先生方には、ぜひスリット画像を頭の片隅に記憶していただき、早期診断につなげていただきたいと考えます。