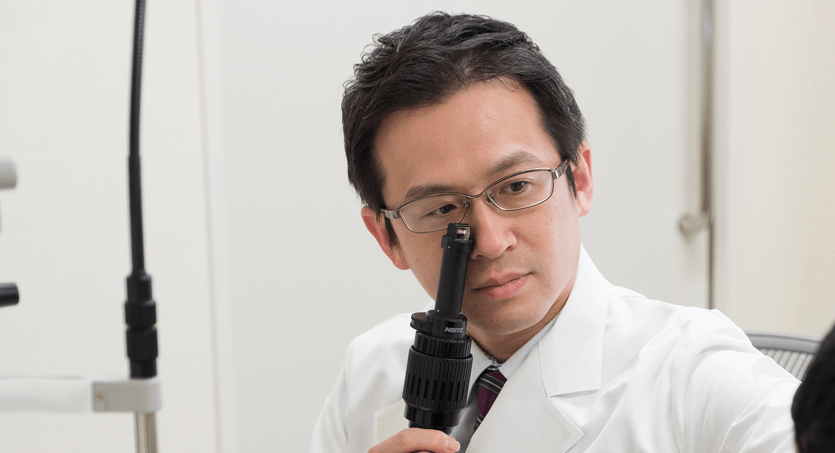

様々な黄斑・網膜硝子体疾患(黄斑前膜、黄斑円孔、硝子体牽引症候群、硝子体混濁・出血、網膜剥離、増殖性糖尿病網膜症)に対して、硝子体手術を行っています。当グループの硝子体手術の特長は、顕微鏡による広角観察系システムに加え、眼内視鏡を術中の観察に使用している点です。

また、私たちが用いている日本製の眼内視鏡はスモールゲージ(27G、25G、23G)のものがありますが、欧米では23Gまでのものしかなく、海外の術者と比較しても大きなアドバンテージがあります。

一方で、眼内視鏡下で行う硝子体手術は通常の顕微鏡下で行う硝子体手術と手技的に異なる点が多く、眼内視鏡の操作は一定程度以上の習熟度が必要であるため、眼内視鏡を用いて硝子体手術を行うことができるサージャンは多くありません。しかし、硝子体手術の際に眼内視鏡を併用することで様々な利点が生まれるほか、中には眼内視鏡を使わなければできない手術手技も存在します。

当グループでは眼内視鏡を用いて硝子体手術を行うサージャンが複数在籍しています。

網膜剥離の手術において眼内視鏡は大きなメリットを生み出します。顕微鏡に加え眼内視鏡を用いて手術を行い、頭位を大きく変えることにより、裂孔の位置にかかわらず網膜下液の排液が可能となります。それに比べ、眼内視鏡がない場合は意図的裂孔の作成やパーフルオロカーボンの使用が必要となり、新たな侵襲が加わります。また、眼内視鏡を使用することで手術中の眼球圧迫が不要となり、患者さんにとっての痛みの緩和につなげることができます。眼内視鏡を使用することによって微小裂孔を発見することもでき、当グループでは98.4%の初回復位が得られたことを横山翔医師らが報告しました(Clinical outcomes of endoscope-assisted vitrectomy for treatment of rhegmatogenous retinal detachment. Clin Ophthalmol. 2017 Nov 14; 11:2003-2010)。

多数の黄斑手術を施行し良好な手術成績を得ることができています。研究では、森医師が数年にわたり補償光学網膜イメージングカメラrtx1™を使用し黄斑円孔の修復過程をモニタリング、その結果を国内外で報告しています。黄斑円孔の手術にはバリエーションがありますが、手技の違いが視細胞回復に与える影響を検討することで、最善の方法を模索しています。

Acute macular neuroretinopathyの診断及び経過観察にrtx1が有用であった1例

第55回日本網膜硝子体学会、森俊男医師ほか

補償光学眼底カメラrtx1を用いた硝子体手術後の視細胞変化の観察

眼科臨床紀要 第9巻 第8号 695ページ(第432回東海眼科学会抄録);2016 森俊男医師ほか

ほか、森医師はrtx1™のメーカーであるImagine Eyes社のUser‘s Symposiumやミーティングに参加し報告を行っています。

硝子体混濁・出血、増殖性糖尿病網膜症など

眼球を圧迫しないと観察できない部位も眼内視鏡で直接観察できるため、患者さんの疼痛や手術侵襲の軽減につなげることができます。また、眼内の観察が困難な角膜混濁や術中の眼内レンズ結露などの症例でも安定した眼内観察ができ、確実な手術手技を行うことができます。さらに眼内の術中観察における死角がなくなり、病変の見落としを避けることができ、より精度の高い手術につなげることができます。

黄斑浮腫に対するナビゲーションレーザー

糖尿病黄斑症や網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫に対して、ナビゲーションレーザーを使用する治療も行っています。国内ではまだ普及していないレーザー機器ですが、マニュアルでは困難な精度の高いレーザー照射ができ、新たな治療の可能性が期待されています。佐藤医師が国内有数の実績をつくり、学会や論文で多くの報告をしています。

糖尿病黄斑症のナビゲーションレーザー格子状光凝固と血管瘤への直接凝固の効果の比較

眼科臨床紀要 第15巻 第1号 22-27;2022、佐藤裕之ほか

網膜中心静脈閉塞の黄斑浮腫に対するNAVILASの効果

眼科手術 Vol.33 No.3 442-447;2020、佐藤裕之ほか

網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫に対するナビゲーションレーザー治療の長期経過

第43回日本眼科手術学会学術総会 一般講演12 網膜硝子体「手術成績」、佐藤裕之ほか

糖尿病黄斑症のナビゲーションレーザー格子状光凝固と血管瘤への直接凝固の効果の比較

第59回日本網膜硝子体学会総会 一般演題 学術展示、佐藤裕之ほか

飛蚊症の中で、後部硝子体剥離によるワイスリングは、レーザーによる症状の改善が可能です。国内への導入時に、実態調査や新たな応用の検討、治療技術の向上を図る目的で「レーザービトレオライシス研究会」https://laser-vitreolysis.net が発足しました。

この研究会において、4名の世話人のうちのひとりを市川一夫医師が務め、中京眼科は臨床研究参加施設になっています。

かねてから硝子体チームへの参加を熱望していた吉岡医師が、チームの一員として本格始動しました。飯田市立病院眼科において森医師の指導のもと、硝子体手術の技術を磨き、最近では遠隔システムを活用しながら、単独でも網膜剥離の手術を完遂できるようになりました。臨床・研究ともに、ますますの成長と活躍を期待します!

3ヶ月に1回のペースで、硝子体勉強会を開催しています。各自の勉強症例やレアな症例を持ち寄り、活発な意見交換を行うとともに、今後の研究テーマについても議論を深めていきます。知識と技術を共有しながら、チーム全体のレベルアップを目指します!

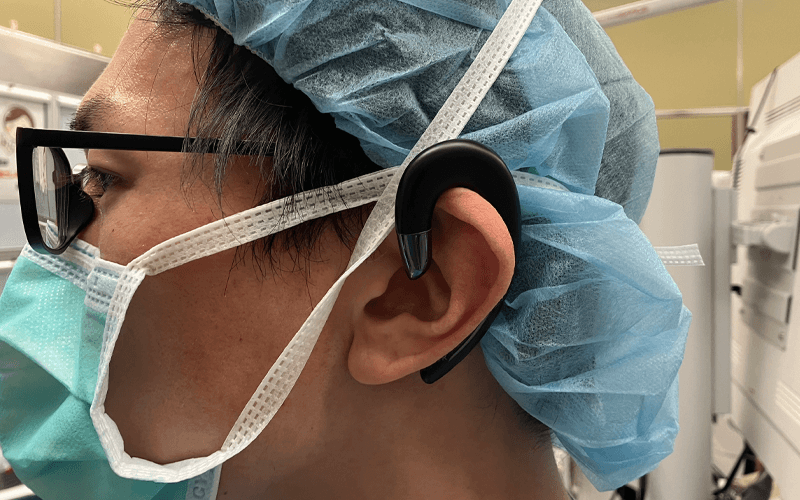

手術映像と音声をリアルタイムで手術室外(遠隔地)の指導医に配信するシステムです。手術中の顕微鏡下の映像と執刀医の音声は手術室外(遠隔地)の指導医のデバイスに配信され、指導医からの音声は執刀医の装着するイヤホンマイクを通して出力されます。

指導医が実際に介入することはできないため、執刀医に十分な執刀経験が求められますが、手術室外(遠隔地)からの指導や複数の指導医による指導が可能です。指導下にあるフェローが指導医の介入なく手術をできるようになってから、完全に指導医の手を離れるまでの間をサポートすることができます。また、例えば、単身で地域の病院に赴任した場合も継続的に手術の指導を受けることができるため、医師自身のブラッシュアップにつながりグループの継続的な手術教育に大きく貢献しています。現在は、飯田市立病院で稼働し、名古屋・飯田間における硝子体手術の指導に役立っています。

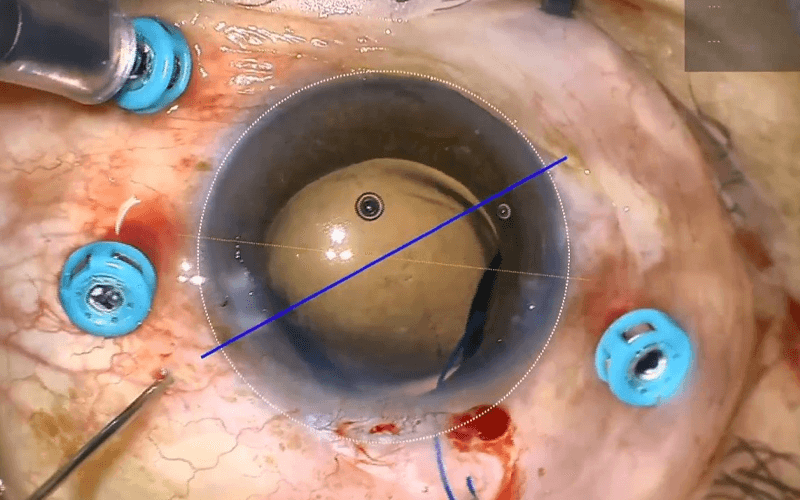

IOL強膜固定術においてハプティクスの固定位置決めの際にCALLISTOeyeの乱視軸マーカーを術野に表示させるデジタルマーキング法を考案し、従来のトーリックマーカーを使用する方法と比較しました。デジタルマーキング法は従来の方法に比べ固定位置のずれが少なく、固定精度の改善が期待されます。

IOL強膜固定関連や網膜剥離の術後成績に関する研究を中心に進め、学会発表や論文作成に積極的に取り組んでいく予定です。